5分でわかる!ドローン規制の全体像

はじめに

この記事は、ドローンの法規制を初めて学ばれる方に、ドローン規制の全体像を把握していただくためのガイダンスとして作成しました。

ドローンを規制する法律は多岐にわたり、適用場面も異なるため、知らず知らずのうちに法規制に違反しているケースも少なくありません。

セミナー動画「動画でわかる!ドローン規制の全体像」と併せてご利用いただくことをお勧めいたします!

団体様・法人様へ

組織・団体でドローンをご利用される場合、この記事を共有されることをお勧めさせていただきます。

★ドローンの導入を検討されている事業者様へ

お問い合わせ

電話:050-3555-7830(平日:10時~18時)

Mail:メールフォーム

★セミナー形式で解説★

★専門家による安心申請★

★ドローン規制で悩んだら★

★ドローンで補助金を活用★

★ドローン動画と地図情報★

★ドローン業務のマッチング★

ドローンを巡る法規制の成り立ち

始まりは1台のドローンでした…

平成27年4月22日、総理官邸屋上のヘリポート付近で所有者不明のドローンが発見されました。世にいう「総理官邸ドローン落下事件」です。

この事件がきっかけとなり、ドローンの法整備が本格化することになりました。

ドローンを巡る法整備へ

最初に動いたのは、国会議員でした。重要施設でのドローンの飛行を制限する「小型無人機等飛行禁止法」の原案をまとめ、6月に議員立法という形で国会に提出したのです。

そして、7月には内閣が、ドローンの飛行のルールを定めた航空法改正案をまとめ、国会へ提出しました。

それでは、改正航空法を中心に、ドローンを巡る規制の全体像を見ていきたいと思います。

セミナー動画(教則に対応)

★動画でわかる!ドローン規制の全体像

国土交通省航空局「無人航空機の飛行の安全に関する教則」に対応!

飛行の空域・場所に関する規制

ドローンを飛行させるうえで最も気を付けることは、ドローンの衝突による被害を防止することです。とりわけ航空機との衝突は大惨事となりかねません。

そこで、航空法は、(A)空港等の周辺の上空の空域、(B)緊急用務空域、(C)150m以上の高さの空域、(D)人口集中地区の上空を規制対象とし、これらの空域でドローンを飛行させる場合には、国土交通大臣の許可を要すると定めました。

(C)150m以上の高さの空域

このなかで、最も分かりやすいのが、(C)150m以上の高さの空域です。

航空機との衝突の可能性を考慮して、地表または水面から150m以上の高さの空域の飛行について、一律に制限が設けられています。

(A)空港等の周辺の上空の空域

これに対して、(A)空港等の周辺の上空の空域における規制は、若干複雑になっています。

といいますのも、航空機は、空港を起点(終点)として、徐々に上昇(下降)していくという航路をたどるため、空港に近接する地点と離れた地点とでは、規制される高さが異なるからです。

詳細は「空港等の周辺の上空の空域」で説明いたしますが、空港を中心としたすり鉢状の空域について規制が及ぶというイメージでご理解ください。逆にいうと、このすり鉢状の空域よりも低いところでドローンを飛行させる場合は、国土交通大臣の許可を要しないということになります。

(B)緊急用務空域

上記2つの規制空域は、平時の航空機の航行の安全を目的としているのに対して、災害時の航空機の航行の安全を目的として定められたのが、(B)緊急用務空域です。

具体的には、災害等が発生した場合に、消防、救助、警察業務その他の緊急用務を行う航空機の飛行の安全を確保する目的で定められた規制空域です。

上記2つの規制空域は、あらかじめ公示されているのに対して、(B)緊急用務空域は災害時等に国土交通大臣が指定する点でも異なります。

(D)人口集中地区の上空

上記3つの規制と比べて規制が及ぶ可能性が高いのが、(D)人口集中地区の上空における規制です。都市部はほぼ免れないと考えてください。

では、どうやって人口集中地区を調べるのでしょうか? 結論から申し上げますと、ネットで調べることができます。

下記リンクより国土地理院HP「地理院地図」をご覧ください。地図に現れた赤い箇所が「人口集中地区」となり、国土交通大臣の許可を要することとなります。

【国土地理院】地理院地図「人口集中地区 令和2年(総務省統計局)」

(出所:地理院地図)

飛行の方法に関する規制

航空法は、10通りの飛行方法について規制を定めています。

そして、大きくは、「例外なく禁止・遵守が求められる規制」と、「国土交通大臣の承認があれば例外的に許容される規制」に分けることができます。

それでは、それぞれの飛行方法の規制について見ていきたいと思います。

禁止・遵守が求められる規制

以下の飛行方法については、国土交通大臣の承認の対象ではなく、無人航空機の全ての飛行に関して禁止・遵守が求められます。

①飲酒時の操縦禁止

アルコールまたは薬物の影響により正常な飛行ができないおそれがある間は、ドローンの飛行は禁止されます(飲酒時の操縦禁止)

②飛行前点検の遵守

飛行に支障がないこと、その他飛行に必要な準備が整っていることを確認した後でなければ無人航空機を飛行させることはできません(飛行前点検の遵守)。

③衝突予防の遵守

無人航空機を飛行させるに当たっては、航空機・他の無人航空機との衝突を予防する措置を採ることが求められます(衝突予防の遵守)。

④危険な飛行の禁止

飛行上の必要がないのに高調音を発し、急降下するなど、他人に迷惑を及ぼすような飛行方法は禁止されます(危険な飛行の禁止)。

国土交通大臣の承認を要する規制

以下の飛行方法については、国土交通大臣の承認を受けることができれば、例外的に許容されます。

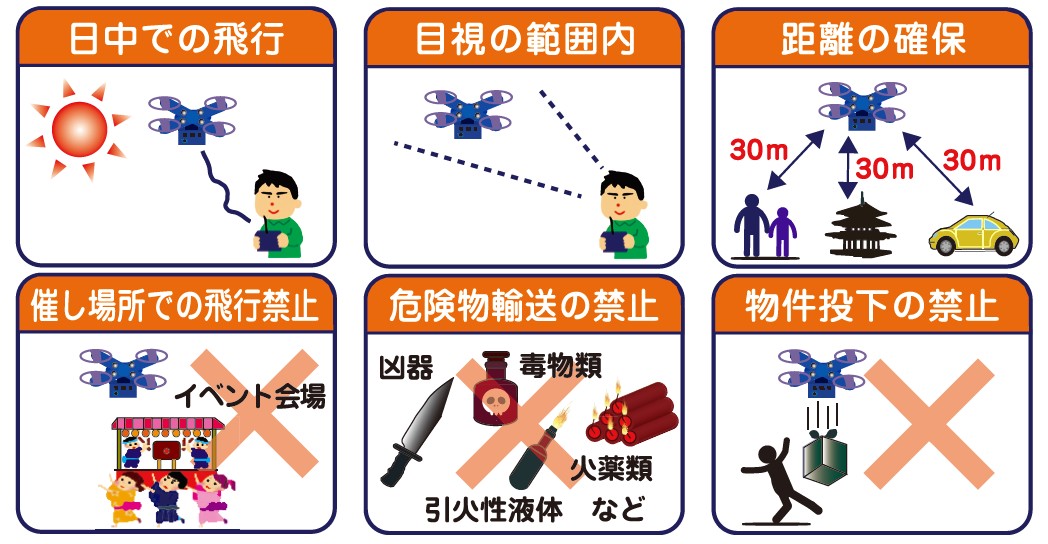

⑤夜間飛行の禁止(日中での飛行)

ドローンを安全に飛行させるためには、見通しのきかない夜間よりも、日中の飛行が望ましいといえます。

そこで、航空法は、国土交通大臣の承認がない限り、ドローンの夜間飛行を禁止しています(夜間飛行)。

⑥目視外飛行の禁止(目視の範囲内)

ドローンの位置と周囲の状況を把握する上で、自分の目で把握することが望ましいことは言うまでもありません。

そこで、航空法は、国土交通大臣の承認がない限り、目視できない状況下でのドローン飛行を禁止しています(目視外飛行)。

⑦30m未満の飛行の禁止(距離の確保)

ドローンと人・物件との距離が近くなればなるほど、衝突の危険性は高まります。

そこで、航空法は、国土交通大臣の承認がない限り、人又は物との距離が30m未満に接近するドローンの飛行を禁止しています(30m未満の飛行)。

⑧催し場所での飛行禁止

多数の人が集まる催しが開かれている場所でのドローンの飛行は、人との接触の危険性も、落下により人に危害を及ぼす危険性も高まります。

そこで、航空法は、国土交通大臣の承認がない限り、多数の人が集まる催しの上空でのドローンの飛行についても禁止しています(イベント上空飛行)。

⑨危険物輸送の禁止

ドローンが危険物を輸送する場合、危険物の漏出や、危険物の爆発によるドローンの墜落という危険を伴うことになります。

そこで、航空法は、国土交通大臣の承認がない限り、ドローンで危険物を輸送することを禁止しています(危険物輸送)。

⑩物件投下の禁止

ドローンから物件を投下する場合、下にいる人へぶつけたり、ドローン自体がバランスを崩して墜落したりする恐れがあります。

そこで、航空法は、国土交通大臣の承認がない限り、ドローンから物件を投下する行為についても禁止しています(物件投下)。

機体/操縦者/安全確保体制について

国土交通大臣の許可・承認にあたっては、①機体の機能及び性能(機体)、②飛行させる者の飛行経歴・知識・技能(操縦者)、③安全確保体制についても審査基準が設けられています(無人航空機の飛行に関する許可承認の審査要領)。

①機体の機能及び性能について

ドローンを安全に飛行させるうえで、機体自体が十分な機能及び性能を備えている必要があります。

そこで、許可・承認にあたっては、機体自体が一定の基準を満たすことが求められています。

この基準は、①全ての無人航空機に求められる基準のほかに、②最大離陸重量25kg以上の無人航空機に求められる基準、さらには、③飛行空域・飛行方法に応じて求められる基準(例:夜間飛行にあたって灯火を備えていること)が定められています。

②操縦者の飛行経歴・知識・技能について

性能に申し分のないドローンであっても、それを操縦する者が十分な技能を有していない限り、安全な飛行はできません。

そこで、許可・承認にあたって、操縦者の飛行経歴・技能・知識についても一定の基準が設けられています。

この基準も、①全ての操縦者に求められる基準のほかに、②飛行空域・飛行方法に応じて求められる基準(例:物件投下にあたって5回以上の物件投下の実績を有すること)が定められています。

③安全確保体制

ドローンの安全な飛行を実現するためには、運用面でも安全な飛行を担保できる仕組みを整える必要があります。

そこで、許可・承認の審査にあたって、以下のような運用を可能とする仕組みが求められています。

★安全確保体制の構築

★飛行マニュアルの作成

★無人航空機の点検・整備

★飛行記録の作成

★飛行実績の報告

★事故等の報告

ドローンを巡るその他の規制

ドローンの飛行については、航空法以外の観点から、以下の規制もなされています。

施設に関する規制

小型無人機等飛行禁止法

ドローンがテロ等に悪用されないように、国政の中枢機能や良好な国際関係、公共の安全を確保する必要があります。

そのため、国会議事堂や主たる官公庁、原子力発電所や政党事務所の周辺地域の上空でドローンを飛行させることは原則として禁止されています。

★小型無人機等飛行禁止法

条例

地方自治の観点から、地方公共団体が独自に、条例でドローンの飛行を制限することがあります。

この場合、たとえ航空法に定める国土交通大臣の許可・承認を備えていても、条例の規制に服することとなります。

★条例

お知らせとお願い(米軍施設の上空)

「米軍施設の上空やその周辺において、ドローンを飛行させないでください」とのお願いが、防衛省・警察庁・国土交通省・外務省より、連名でなされています。

★お知らせとお願い(米軍施設の上空)

陸上の規制

道路交通法

道路におけるドローンの飛行は、道路交通の安全と円滑を損なう恐れがあります。

そのため、一般交通に著しい影響を及ぼすようなドローンの飛行を行う場合には「道路使用許可」を受ける必要があります。

★道路交通法

都市公園法

都市公園(すべり台等が設置された公園)は、多くの市民が利用する憩いの場であるため、その妨げとなる行為を予防し、適正に管理される必要があります。

そこで、管理行為の一環としてドローンの飛行や持込みが禁止されることがあります。

★都市公園法

自然公園法

自然公園でドローンを飛行させる場合、優れた自然の風景地を保護するとともに、他の利用者へ配慮する必要があります。

そこで、自然公園においては、立入禁止地区への立入が制限されるとともに、他の利用者へ迷惑となる行為も規制されます。

★自然公園法

国有林野の管理経営に関する法律

国有林を適切に管理していくうえで、国有林への入林が管理経営に支障がないかを確認していく必要があります。

そのため、国有林への入林にあたっては、入林届の提出が求められます。

★国有林野の管理経営に関する法律

他人の土地

土地の所有権は、土地の上空にも及びます。

そのため、他人の土地の上空を飛行させる場合には、土地所有者の同意又は承諾を得る必要があります。

★他人の土地

水上の規制

河川法・海岸法

河川・海岸においては、自由使用が認められる一方、適正な利用のために管理者の管理行為に服します。

そのため、河川・海岸におけるドローンの飛行は、管理行為の一環として自粛を求められることがあります。

★河川法

★海岸法

港則法・海上交通安全法

海におけるドローンの飛行は、船舶交通の安全を損なう恐れがあります。

そこで、ドローンの飛行が船舶交通の安全に支障を及ぼす「作業」にあたると考えられる場合には、許可または届出を行う必要があります。

★港則法

★海上交通安全法

その他の規制

飛行調整

大規模災害発生時には、ドローンの飛行自粛または飛行調整を求められることがあります。

★飛行調整

飛行に影響を及ぼす恐れのある行為の禁止

航空機・他の無人航空機の飛行に影響を及ぼす恐れのある行為は禁止されます。

★飛行に影響を及ぼす恐れのある行為の禁止

無人航空機の登録

無人航空機登録原簿に登録され、かつ、登録記号の識別措置が講じられた無人航空機でなければ、飛行させることはできません。

★無人航空機の登録

報告徴収・立入検査

国土交通大臣は、無人航空機の所有・使用・飛行・設計等について報告を求め、職員を事務所・工場等に立ち入らせ、無人航空機・帳簿等を検査させ、関係者に質問させることができます。

★報告徴収・立入検査

農薬・肥料・種子・融雪剤等の空中散布

ドローンを利用して、農薬等を空中散布する場合に備えて、空中散布用の航空局標準飛行マニュアルが用意されています。

また、農薬の安全使用に関する遵守事項として、「無人ヘリコプター/無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」も定められています。

★農薬・肥料・種子・融雪剤等の空中散布

電波法

電波を発する無線機器は、総務大臣の免許を受けて使用するのが原則です。

そのため、例外的な場合(微弱無線局・小電力無線局)を除き、総務大臣の免許を受ける必要があります。

★電波法

ドローンによる撮影映像等のガイドライン

ドローンによる撮影及び撮影映像等のインターネット上での取扱いを巡り、プライバシー侵害・肖像権侵害を生ずる恐れがあります。

そこで、総務省では、これらの考え方を整理し、注意事項をまとめたガイドラインを公表しています。

★ドローンによる撮影映像等のガイドライン

航空法の適用除外

以下の場合には、航空法の規制が(一部)除外されます。

①屋内での飛行

仮に無人航空機の操縦を誤ったとしても、屋内であれば、屋外へ飛び出し、第三者へ危害を与える恐れは少ないと考えられます。

そのため、屋内での飛行は、航空法の規制の対象外となります。

★屋内での飛行

②100g未満のラジコン・マルチコプター

100g未満のラジコン・マルチコプターは、墜落・衝突による被害は極めて限定的であると考えられるため、「無人航空機」から除外されています。

そのため、「無人航空機」を前提とした規制は及ばず、国土交通大臣の許可・承認も要しません。

★100g未満のラジコン・マルチコプター

③捜索・救助のための特例

国、地方公共団体又はこれらの依頼を受けた者が、事故・災害に際し、捜索・救助のためにドローンを飛行させる場合には、国土交通大臣の許可・承認を要しません。

★捜索、救助のための特例

④安全を損なうおそれのない飛行

本来、国土交通大臣の許可・承認が求められる飛行であっても、国土交通省令で定める「安全を損なうおそれのない飛行」を行う場合には、例外的に国土交通大臣の許可・承認がなくても無人航空機を飛行させることができます。

★安全を損なうおそれのない飛行

ひと目で分かる! ドローン規制の全体像

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

改めてトップページをご覧いただければ、具体的なイメージと共にドローン規制の全体像が見えてくるのではないでしょうか。

そのうえで、リンク先の記事をご覧いただけると、規制の詳細についてもご理解いただけるものと考えております。

このHPを転ばぬ先の杖としてご活用いただけると幸いです。

★トップページ(ドローンの規制内容と許可基準)

お問い合わせ

電話:050-3555-7830(平日:10時~18時)

Mail:メールフォーム

ドローンの導入を検討されている事業者様へ

取扱業務について

お問い合わせ

当サイトで提供する情報等に関しては万全を期してはいますが、 その内容の全てを保証するものではありません。万が一、当サイトの内容を使用したことにより損害を被った場合に、当事務所では一切責任を負いかねます。本情報を利用するにあたっての判断は、ご自身の責任でなさいますようお願いします。