空港等の周辺の空域

ポイント

〇空港等の周辺の空域において無人航空機を飛行させるためには、国土交通大臣の許可が必要となります。

〇規制空域は、空港を中心にすり鉢状に設定されており(イメージ)、空港に近いほど低く、空港から離れるほど高く設定されています。

〇機体・操縦者・安全確保体制に関する一般基準に加えて、機体と安全確保体制について追加基準が定められています。

〇無人航空機の飛行許可の申請にあたり、空港設置管理者との調整が必要です。

お問い合わせ

電話:050-3555-7830(平日:10時~18時)

Mail:メールフォーム

ドローンの導入を検討されている事業者様へ

★セミナー形式で解説★

★専門家による安心申請★

★ドローン規制で悩んだら★

★ドローンで補助金を活用★

★ドローン動画と地図情報★

★ドローン業務のマッチング★

規制の概要

規制の場面

空港などの周辺の空域における飛行

規制の内容

無人航空機を、空港等の周辺の空域で飛行させてはならない。

規制の趣旨

空港等の周辺の空域における航空機の航行の安全を確保する

飛行の条件

・ 機体認証・技能証明による飛行

・ 国土交通大臣の許可・承認による飛行

根拠法

・ 航空法第132条の85第1項第1号(第132条第1項第1号)

・ 航空法施行規則第236条の71第1項第1~3号

所管官庁

国土交通省

罰則

50万円以下の罰金(航空法第157条の9第9号)

規制空域

規制空域の概要(規則第236条の12第1項)

航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される空港等(第1号)

〇進入表面・転移表面・水平表面の上空の空域

〇延長進入表面・円錐表面・外側水平表面の上空の空域

〇進入表面・転移表面の下の空域

〇空港の敷地の上空の空域

★これらの空域のことを「1号告示空域」といいます。

★「進入表面・転移表面の下の空域」「空港の敷地の上空の空域」が「人口集中地区の上空の空域」に該当する場合には、「人口集中地区の上空の空域」にも適合する必要があります。

第1号の空港等以外の空港等(第2号)

〇進入表面・転移表面・水平表面の上空の空域

〇延長進入表面・円錐表面・外側水平表面の上空の空域

航空法第38条第1項の規定が適用されない飛行場(第3号)

〇国土交通大臣が告示で定める空域

【航空法施行規則第236条の12第1項】

① 航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される空港等で安全かつ円滑な航空交通の確保を図る必要があるものとして国土交通大臣が告示で定めるものの周辺の空域であって、当該空港等及びその上空の空域における航空交通の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域

② 前号に掲げる空港等以外の空港等の周辺の空域であって、進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第56条第1項の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域

③ 法第38条第1項の規定が適用されない飛行場(自衛隊の設置する飛行場を除く。)の周辺の空域であって、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域

進入表面等の例

全ての空港における進入表面等の例

滑走路長3000mで精密進入の空港の場合

〇進入表面

航空機の離陸直後、又は最終親友の際の直線飛行の安全を確保するために物件を制限する表面のこと

〇水平表面

航空機が着陸の際の衝突を避けるために一定の飛行経路を回って進入する場合に、その安全を確保するために物件を制限する表面のこと

〇転移表面

航空機が着陸のための進入を誤ったときの脱出の安全を確保するために物件を制限する表面のこと

東京・成田・中部・関西国際空港及び政令空港における進入表面等の例

滑走路長3000mで精密進入の空港の場合

〇延長進入表面

精密進入の際の安全を確保するために物件を制限する表面

〇円錐表面

航空機の大型化、高速化に伴って非常に大きくなった飛行経路及び精密進入以外の経路の安全を確保するために物件を制限する表面

〇外側水平表面

航空機が精密進入方式により着陸するまでの飛行経路の安全を確保するために物件を制限する表面

規制空域の概念図

原則的な規制空域(規則第236条の12第1項第2号)

★進入表面・転移表面・水平表面の上空の空域

★延長進入表面・円錐表面・外側水平表面の上空の空域

航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される空港等の規制空域(規則第236条の12第1項第1号)

★進入表面・転移表面・水平表面の上空の空域

★延長進入表面・円錐表面・外側水平表面の上空の空域

★進入表面・転移表面の下の空域

★空港の敷地の上空の空域

対象となる空港

〇新千歳空港

〇成田国際空港

〇東京国際空港

〇中部国際空港

〇関西国際空港

〇大阪国際空港

〇福岡空港

〇那覇空港

参照

規制空域の調べ方

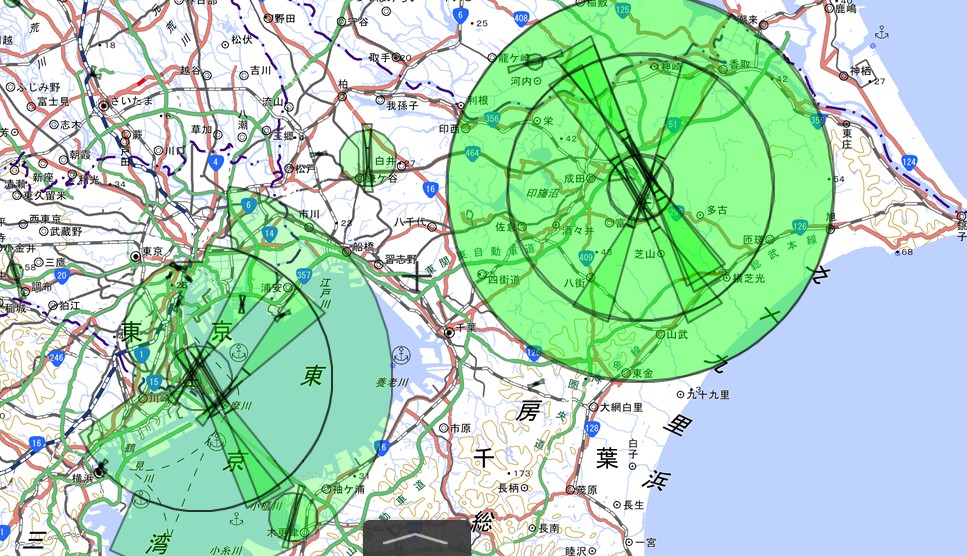

平面的に確認

まず、無人航空機を飛行させようとする場所が、そもそも規制空域(空港等の周辺空域)の下にあるのかを平面的に確認する必要があります。

この確認にあたっては、国土地理院HPの地理院地図が便利です。

【国土地理院】地理院地図「空港等の周辺の空域(航空局)」

【地理院地図のイメージ】

(出所:国土地理院HP)

この緑色で示された区域が、規制空域の投影面下となります。無人航空機を飛行させようとする場所を探し、緑色の区域の範囲にあるか否かをご確認ください。

なお、誤差が含まれている場合がありますので、境界付近等正確な空域については空港等の管理者に確認する必要があります。

立体的に確認

規制空域(空港等の周辺空域)は立体的に設定されています。そのため、無人航空機を飛行させようとする空域が、規制空域(制限高さ)に該当するかを立体的に確認する必要があります。

制限高さについては、空港等の管理者に問い合わせて確認します(空港等の管理者の連絡先については後述)。

制限高さを超えて飛行させる場合には、空港等の管理者の了解を得たうえで、国土交通大臣に対する許可申請を行います。

1号告示空域に注意

航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される空港等のうち国土交通大臣が告示で定めるもの(1号告示空域)については、進入表面・転移表面の下の空域、空港の敷地の上空の空域も規制空域となります。

この場合、制限高さ未満の高度であっても規制が及ぶことになるため、注意が必要です。

高さ制限回答システム

制限高さについて、一部の空港では「高さ制限回答システム」が設置されています。

羽田空港高さ制限回答システム

大阪国際(伊丹)空港高さ制限回答システム

成田空港高さ制限回答システム

福岡空港高さ制限回答システム

≪高さ制限回答システムのイメージ≫

(出所:羽田空港高さ制限回答システム)

住所欄に無人航空機を飛行させる場所を入力し、地図上の具体的な場所にピンを指すことで、地図下に制限高が表示されます(イメージ図では86m)。

空港等の管理者の連絡先

制限高さを問い合わせる空港等設置管理者の連絡先および空港等の周辺空域を管轄する機関の連絡先の一覧です。各地域のリンクからご確認ください(国土交通省HP)。

・北海道

・東北

・関東

・中部

・近畿

・中国

・四国

・九州

・沖縄県

空港等の周辺の空域における追加基準(カテゴリーⅡ飛行)

立入管理措置を講じたうえで行う無人航空機の飛行(カテゴリーⅡ飛行)

空港等の周辺の空域における無人航空機の飛行に関して国土交通大臣の許可を受けるためには、「機体の機能及び性能に関する規制」「飛行させる者の飛行経歴・知識・技能に関する規制」「安全確保体制に関する規制」にくわえて、以下の追加基準を満たす必要があります。

ただし、無人航空機の機能及び性能、無人航空機を飛行させる者の飛行経歴等、安全を確保するために必要な体制等とあわせて総合的に判断し、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人および物件の安全が損なわれるおそれがないと認められる場合は、この限りでありません。

機体に関する追加基準

〇機体について、航空機からの視認をできるだけ容易にするため、灯火を装備すること又は飛行時に機体を認識しやすい塗色を行うこと。

安全確保体制に関する追加基準

空港設置管理者等との調整・補助者

1号告示空域における飛行

(ア)進入表面及び転移表面の下の空域並びに敷地上空の空域の場合

〇空港等の運用時間外における飛行又は空港等に離着陸する航空機がない時間帯等での飛行であること。このため、空港設置管理者との調整を図り、了解を得ること。

〇無人航空機を飛行させる際には、空港設置管理者と常に連絡が取れる体制を確保すること。

〇飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行させる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。ただし、目視外飛行において、「目視外補助者なし飛行に定める安全確保体制」を満たす場合(【審査要領5-4(3)c)に掲げる基準に適合する場合】及び【審査要領5-4(3)c)ただし書に該当する場合】)は、この限りでない。

〇飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないよう注意喚起を行う補助者の配置等を行うこと。ただし、 目視外飛行において、「目視外補助者なし飛行に定める安全確保体制」を満たす場合(【審査要領5-4(3)c)に掲げる基準に適合する場合】及び【審査要領5-4(3)c)ただし書に該当する場合】)は、この限りでない。なお、第三者の立入を制限する立入管理区画(【審査要領4-3-2(3)b)に示す立入管理区画】)を設定する場合は、補助者の配置に代えることができる。

(イ)(ア)以外の空域の場合

〇空港等の運用時間外における飛行又は空港等に離着陸する航空機がない時間帯等での飛行であること。このため、空港設置管理者等との調整を図り、了解を得ること。

〇無人航空機を飛行させる際には、空港設置管理者等と常に連絡が取れる体制を確保すること。

〇飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行させる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。ただし、目視外飛行において、「目視外補助者なし飛行に定める安全確保体制」を満たす場合(【審査要領5-4(3)c)に掲げる基準に適合する場合】及び【審査要領5-4(3)c)ただし書に該当する場合】)は、この限りでない。

〇飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないよう注意喚起を行う補助者の配置等を行うこと。ただし、目視外飛行において、「目視外補助者なし飛行に定める安全確保体制」を満たす場合(【審査要領5-4(3)c)に掲げる基準に適合する場合】及び【審査要領5-4(3)c)ただし書に該当する場合】)は、この限りでない。なお、第三者の立入を制限する立入管理区画(【審査要領4-3-2(3)b)に示す立入管理区画】)を設定する場合は、補助者の配置に代えることができる。

その他空港等における進入表面等の上空の空域又は航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域における飛行の場合

〇空港等の運用時間外における飛行又は空港等に離着陸する航空機がない時間帯等での飛行であること。このため、空港設置管理者等との調整を図り、了解を得ること。

〇無人航空機を飛行させる際には、空港設置管理者等と常に連絡が取れる体制を確保すること。

〇飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行させる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。ただし、目視外飛行において、「目視外補助者なし飛行に定める安全確保体制」を満たす場合(【審査要領5-4(3)c)に掲げる基準に適合する場合】及び【審査要領5-4(3)c)ただし書に該当する場合】)は、この限りでない。

〇飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないよう注意喚起を行う補助者の配置等を行うこと。ただし、目視外飛行において、「目視外補助者なし飛行に定める安全確保体制」を満たす場合(【審査要領5-4(3)c)に掲げる基準に適合する場合】及び【審査要領5-4(3)c)ただし書に該当する場合】)は、この限りでない。なお、第三者の立入を制限する立入管理区画(【審査要領4-3-2(3)b)に示す立入管理区画】)を設定する場合は、補助者の配置に代えることができる。

航空情報の発出

以下の対応を行う体制を構築すること。ただし、1号告示空域のうち、進入表面及び転移表面の下の空域並びに敷地上空の空域を飛行させる場合を除く。

〇飛行を行う日の前日までに、その飛行内容について飛行する場所を管轄する空港事務所長等(管轄事務所長等)へ、以下の項目を通知すること。なお、予め管轄事務所長等から通知先を指定された場合には、指定された機関へ通知を行うこと。

【通知項目】

〇飛行日時:飛行の開始日時及び終了日時

〇飛行経路:緯度経度(世界測地系)及び所在地

〇飛行高度:下限及び上限の海抜高度

〇機体数:同時に飛行させる無人航空機の最大機数

〇機体諸元:無人航空機の種類、重量 等

〇日時及び空域を確定させて申請し許可を取得した場合には、申請内容に応じて航空情報を発行することとするため、飛行を行わなくなった場合には、速やかに管轄事務所長等に対し、その旨通知すること。

空港等の周辺の空域における追加基準(カテゴリーⅢ飛行)

立入管理措置を講ずることなく行う無人航空機の飛行(カテゴリーⅢ飛行)

1号告示空域における飛行

(ア)進入表面及び転移表面の下の空域並びに敷地上空の空域の場合

〇空港等の運用時間外における飛行又は空港等に離着陸する航空機がない時間帯等での飛行であること。このため、空港設置管理者との調整を図り、了解を得ること。

〇無人航空機を飛行させる際には、空港設置管理者と常に連絡がとれる体制を確保すること。

(イ)(ア)以外の空域の場合

〇空港等の運用時間外における飛行又は空港等に離着陸する航空機がない時間帯等での飛行であること。このため、空港設置管理者等との調整を図り、了解を得ること。

〇無人航空機を飛行させる際には、空港設置管理者等と常に連絡がとれる体制を確保すること。

その他空港等における進入表面等の上空の空域又は航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域における飛行

〇空港等の運用時間外における飛行又は空港等に離着陸する航空機がない時間帯等での飛行であること。このため、空港設置管理者等との調整を図り、了解を得ること。

〇無人航空機を飛行させる際には、空港設置管理者等と常に連絡がとれる体制を確保すること。

航空情報の発行

以下の対応を行う体制を構築すること。ただし、1号告示空域のうち、進入表面及び転移表面の下の空域並びに敷地上空の空域を飛行させる場合を除く。

〇飛行を行う日の前日までに、その飛行内容について飛行する場所を管轄する空港事務所長(以下「管轄事務所長」という。)へ、以下の項目を通知すること。なお、予め管轄事務所長から通知先を指定された場合には、指定された機関へ通知を行うこと。

【通知項目】

〇飛行日時:飛行の開始日時及び終了日時

〇飛行経路:緯度経度(世界測地系)及び所在地

〇飛行高度:下限及び上限の海抜高度

〇機 体 数:同時に飛行させる無人航空機の最大機数

〇機体諸元:無人航空機の種類、重量 等

〇許可を行った場合には、所要の航空情報を発行するため、飛行を行わなくなった場合には、速やかに管轄事務所長に対し、その旨通知すること。

機体に関する追加基準の特例

基準適合機(改正航空法ホームページ掲載機)

一定の型式の無人航空機については、安定した飛行と非常時に人等に与える危害を最小限とするための国が定めた要件(第三者の上空で飛行させる場合を除く。)に適合していることを国が確認しています。

「空港等の周辺の空域における追加基準」のうち「機体に関する追加基準」(灯火装備/塗色)については、「資料の一部を省略することができる無人航空機」のうち「確認した飛行形態の区分(申請書の飛行形態区分)」のBの表示のある型式の無人航空機が上記適合機に該当します。

資料の一部省略

当該型式の無人航空機を使用して新たに国土交通大臣の許可・承認を申請する場合、以下の資料の提出は不要となります。

・機体及び操縦装置の設計図又は写真(多方面)

・運用限界及び飛行させる方法が記載された取扱説明書の写し

・追加装備を記載した資料(第三者上空の飛行を除く。)

機体認証・型式認証を取得した無人航空機

機体認証又は型式認証を取得した無人航空機であって、使用条件等指定書又は無人航空機飛行規程の範囲内での飛行にあっては、提出が求められる場合を除き追加基準への適合性を示す書類の添付を省略することができます。

標準飛行マニュアルの定め

「航空局標準飛行マニュアル」では、空港等の周辺の空域における追加基準について、以下のように定めています。これと異なる飛行を行うためには独自にマニュアルを作成する必要があります。

進入表面等の上空の空域における飛行を行う際の体制

〇無人航空機を飛行させる際には、空港設置管理者等(空港事務所、空港管理事務所又はヘリポート管理事務所)及び管制機関が配置されている場合は、関係機関(空港事務所、空港出張所又は基地の管制機関)と常に連絡がとれる体制を確保する。

なお、予め調整した空港設置管理者等及び関係機関からの条件についても申請書(様式1)その他参考となる事項に、調整結果として記載する。

〇予め空港事務所と調整した方法により、飛行を予定する日時、飛行高度(上限、下限)、機体数及び機体諸元などを空港事務所の求めに応じ連絡する。

なお、必要に応じ、調整した連絡方法について、別添又は申請書(様式1)その他参考となる事項に記載する。

〇無人航空機の飛行について、補助者が周囲に周知を行う。

進入表面及び転移表面の下の空域並びに敷地上空の空域における飛行を行う際の体制

〇無人航空機を飛行させる際には、空港設置管理者(空港事務所又は空港管理事務所)と常に連絡がとれる体制を確保する。

なお、予め調整した空港設置管理者からの条件についても申請書(様式1)その他参考となる事項に、調整結果として記載する。

〇無人航空機の飛行について、補助者が周囲に周知を行う。

〇飛行場所が人口集中地区にあっては、飛行させる無人航空機について、プロペラガードを装備して飛行させる。装備できない場合は、第三者が飛行経路下に入らないように監視及び注意喚起をする補助者を必ず配置し、万が一第三者が飛行経路下に接近又は進入した場合は操縦者に適切に助言を行い、飛行を中止する等適切な安全措置をとる。

お問い合わせ

当サイトで提供する情報等に関しては万全を期してはいますが、 その内容の全てを保証するものではありません。万が一、当サイトの内容を使用したことにより損害を被った場合に、当事務所では一切責任を負いかねます。本情報を利用するにあたっての判断は、ご自身の責任でなさいますようお願いします。